Les fondamentaux - Chapitre 16 - Radiothérapie interne vectorisée

C. Lussey-Lepoutre et E. Deshayes

Plan du chapitre

- Introduction et principes généraux

- Particularités de radioprotection

- Applications

- Radiothérapie interne sélective (RIS)

Objectifs

- Connaître les particularités de la radiothérapie interne vectorisée : type de sources, indications, effets indésirables.

- Connaître les prérequis de la radiothérapie interne vectorisée.

- Connaître les conséquences de la radioprotection.

Introduction et principes généraux

La radiothérapie interne vectorisée (RIV) est la partie thérapeutique de la médecine nucléaire. Elle concerne à l'heure actuelle une minorité de patients par rapport à la partie diagnostique, mais est en plein essor et conforte la place de thérapeute du médecin nucléaire. Cette thérapie est par ailleurs loin d'être nouvelle ; elle est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années puisque la première utilisation remonte à 1941, date à laquelle le Dr Saul Hertz a utilisé pour la première fois de l'iode 131 pour traiter une hyperthyroïdie.

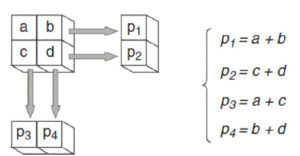

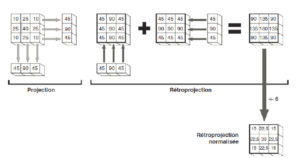

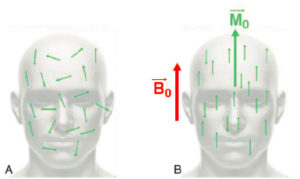

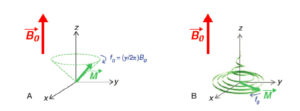

Le principe biophysique est le même que celui utilisé avec la radiothérapie externe. Il repose sur l'utilisation de l'énergie des rayonnements ionisants pour détruire un tissu ou une tumeur en créant des dommages à l'ADN de manière directe ou indirecte (radiolyse de l'eau principalement). La particularité de la RIV est son caractère spécifique d'un type cellulaire. On utilise, comme en imagerie, une source radioactive non scellée, appelée médicament radiopharmaceutique, qui est un isotope radioactif lié à une molécule biologique capable de cibler certains organes, tissus ou cellules du corps humain. Ce radiopharmaceutique va spécifiquement atteindre toutes les cellules cibles, permettant le traitement des cibles de petite taille, nombreuses et dispersées. La source est ainsi au contact ou au sein de la tumeur ou du tissu, ce qui permet d'épargner les tissus voisins et de diminuer les effets indésirables. En revanche, il n'y a pas de relation simple entre l'activité administrée et la dose absorbée, rendant la dosimétrie beaucoup plus complexe que pour la radiothérapie externe. En effet, la dose absorbée est directement reliée à la pharmacocinétique du radiopharmaceutique qui est propre à chaque patient.

L'administration se fait habituellement par voie générale (orale ou intraveineuse) et la fixation au niveau des cibles se fait en utilisant un processus métabolique (radiothérapie métabolique), par le biais d'une liaison antigène-anticorps (radio-immunothérapie) ou récepteur-ligand (radio-peptido-thérapie ou radio-ligand-thérapie).

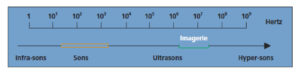

Il existe différents types de radio-isotopes qui sont caractérisés par le type de rayonnement émis et qui vont avoir des comportements différents dans la matière. En fonction du type de désintégration et de rayonnement, les parcours dans la matière et les transferts linéiques d'énergie (TEL) sont variables. Le parcours d'un rayonnement ionisant est la distance moyenne parcourue dans la matière avant qu'il ne dépose totalement son énergie. Le TEL est une quantité qui décrit l'énergie transférée par une particule ionisante traversant la matière, par unité de distance, exprimée en keV ∙ μm− 1. En thérapie, contrairement à l'imagerie, on utilise des rayonnements ionisant à TEL plus élevé ayant pour conséquence une forte densité d'ionisations sur un court trajet. C'est une irradiation continue, à bas débit de dose avec un débit décroissant selon la période effective (Teff). La Teff est la résultante de la période physique du radioélément utilisé (Tphys) et de la période biologique (Tbio) qui est le temps mis par l'organisme pour éliminer biologiquement la moitié du radiopharmaceutique (élimination urinaire pour la plupart d'entre eux), selon la relation suivante :

Les particules principalement utilisées actuellement sont les particules α et les particules β−. Les particules α sont des noyaux d'hélium ; ce sont donc des particules lourdes dont le pouvoir ionisant est très élevé et le parcours dans la matière est extrêmement court (de l'ordre de quelques μm) à l'origine d'un TEL élevé. Les particules β− sont des électrons, beaucoup plus légers, avec un parcours plus long et plus erratique, de l'ordre de quelques millimètres. Les radio-isotopes émetteurs α utilisés en clinique sont principalement le radium 223 et l'actinium 225 (traitement des cancers de la prostate métastatiques). Les émetteurs β− peuvent être des émetteurs β purs (yttrium 90 avec faible co-émission β+) ou avec une émission γ associée (iode 131, lutétium 177).

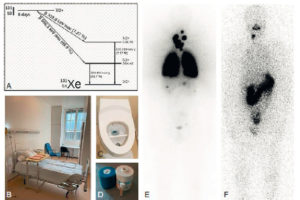

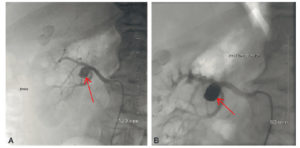

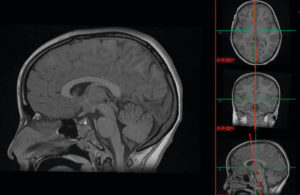

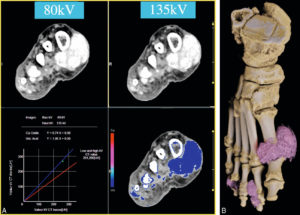

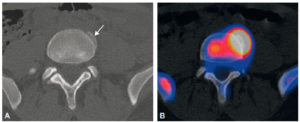

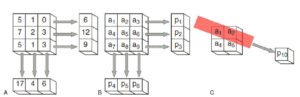

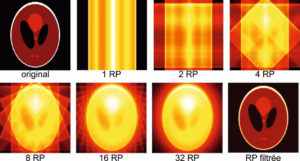

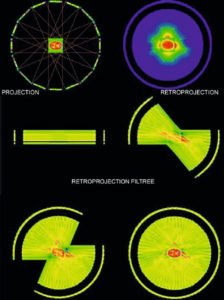

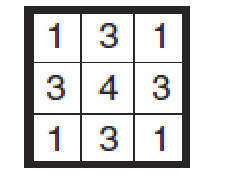

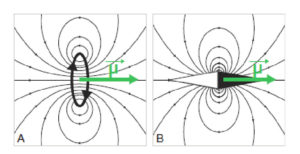

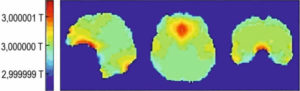

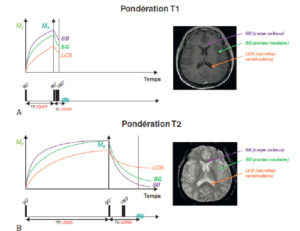

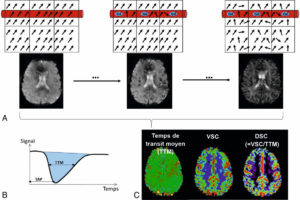

La RIV est une thérapie administrée par voie systémique (principalement par voie veineuse périphérique ou orale). Il est donc nécessaire de connaître la biodistribution du traceur dans l'organisme et les tissus cibles ; c'est la notion de ciblage et de compagnon théranostique. En effet, ce principe de théranostique (contraction de « thérapeutique » et de « diagnostic ») est de « traiter ce qu'on voit et voir ce qu'on traite ». Cela repose sur une phase préliminaire de ciblage par une imagerie diagnostique utilisant le même vecteur radiomarqué avec un radio-isotope, le plus souvent un émetteur β+ permettant de réaliser une imagerie par tomographie par émission de positons (TEP) et de visualiser la biodistribution du traceur. Si le patient est éligible au traitement, les cibles devant présenter un niveau de captation suffisant, l'émetteur β+ diagnostique sera remplacé sur le même traceur par un émetteur α ou β–, à visée thérapeutique (figure 16.1). Après administration du radiopharmaceutique thérapeutique, s'il est émetteur impur avec une émission γ associée, il sera alors possible de visualiser sa fixation par la réalisation d'une scintigraphie dite « post-thérapeutique » (figures 16.1 et 16.2).

Illustration du concept de « théranostique ».

A. Concept général (cible, vecteur, chélateur, isotope). B-C. Validation de l'expression des cibles. Imagerie TEP-TDM à l'aide du 68Ga-DOTATOC (analogue des récepteurs à la somatostatine). L'examen montre une hyperfixation intense en regard de multiples lésions métastatiques majoritairement osseuses, mais également hépatiques (flèches bleues) et ganglionnaires (flèche rouge) visibles sur l'image corps entier (projection d'intensité maximale, B) et une coupe axiale au niveau hépatique (C). Ces images attestent d'une forte surexpression des récepteurs à la somatostatine. Ce critère validé, le patient a reçu une injection de Lu-177-DOTATATE thérapeutique. D, E. Imagerie post-thérapeutique. Ces images (projection d'intensité maximale vue antérieure en D, et coupe axiale TEMP-TDM en E) réalisées 24 heures après l'injection de 7,4 GBq de 177Lu-DOTATATE confirment la bonne captation du médicament radiopharmaceutique thérapeutique par les différentes cibles tumorales.

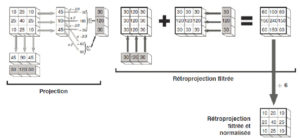

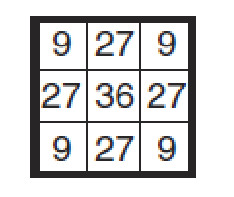

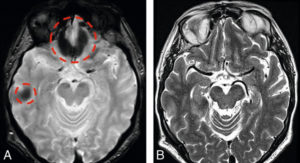

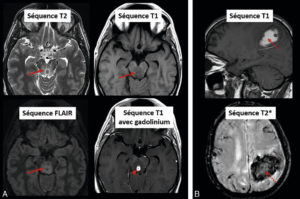

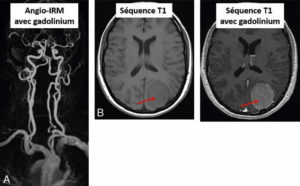

Illustration du cas d'un patient présentant un carcinome thyroïdien différencié métastatique aux poumons traité par iode 131.

A. Schéma de désintégration de l'iode 131. B. Chambre d'hospitalisation en secteur protégé. C. Sanitaire à deux compartiments permettant le recueil et le stockage des urines radioactives. D. Pot plombé et gélule d'iode 131. E. Balayage corps entier d'une scintigraphie réalisée à J5 d'un premier traitement par 3700 MBq d'iode 131 chez un patient atteint de cancer thyroïdien montrant des fixations anormales pulmonaires (aspect de miliaire pulmonaire) et cervicales (adénopathies cervicales persistantes après chirurgie). F. Balayage corps entier chez le même patient réalisé à J5 d'un second traitement par iode 131, 6 mois après le précédent et après exérèse chirurgicale des adénopathies cervicales, montrant la rémission complète au niveau pulmonaire et une fixation physiologique gastroduodénale.

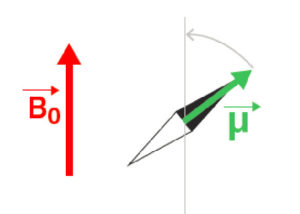

Particularités de radioprotection

La RIV implique des précautions de radioprotection à la fois communes et différentes de celles appliquées à la médecine nucléaire diagnostique. L'irradiation interne étant beaucoup plus importante, les précautions vis-à-vis d'une éventuelle grossesse doivent être renforcées et prolongées à plusieurs mois après l'administration du radio-isotope. Concernant l'entourage et l'environnement, il est nécessaire, lorsque l'excrétion est principalement urinaire, de recueillir les urines et de les conserver pour décroissance dans des cuves spéciales, ainsi que d'éloigner le patient de son entourage. La durée de ces précautions est variable (de quelques heures à quelques jours) et peut nécessiter une hospitalisation. Cette hospitalisation se fait dans un secteur dit « protégé », dans une chambre spécialement conçue pour ce type de traitement avec une protection plombée au niveau des murs et des sanitaires spéciaux permettant le recueil des urines dans les cuves de décroissance.

Dans tous les cas, le suivi des recommandations de radioprotection nécessite une participation active du patient, et l'absence de compréhension de ces consignes est une contre-indication au traitement.

Applications

Les radio-isotopes les plus utilisés actuellement en RIV sont l'iode 131 en pathologie thyroïdienne bénigne et maligne, et les radiopharmaceutiques marqués au lutétium 177 pour les tumeurs neuroendocrines et le cancer de la prostate.

Iode 131 et pathologie thyroïdienne

L'iode est un élément chimique de la famille des halogènes de numéro atomique 53 et possédant 37 isotopes connus. L'iode 131 est l'isotope utilisé en thérapie thyroïdienne. C'est un émetteur double : deux émissions β– (à 90 %) permettant le traitement, puisque 95 % de l'énergie délivrée par ce rayonnement sera transférée sur une distance de 1 mm, et deux émissions γ permettant l'imagerie. Sa période physique est de 8 jours.

Ce traitement a deux indications : l'hyperthyroïdie et le cancer thyroïdien différencié. Il est administré par voie orale, uniquement au sein des services de médecine nucléaire, sous la forme d'une gélule calibrée spécifiquement pour un patient donné et livrée sur commande dans un pot plombé (voir figure 16.2). Le traitement de l'hyperthyroïdie est réalisé avec de faibles activités (le plus souvent < 740 MBq) et peut ainsi être délivré à des patients en ambulatoire (le patient peut rentrer chez lui après l'administration de la gélule). En revanche, le traitement des patients avec un cancer thyroïdien nécessite des activités beaucoup plus importantes, de l'ordre de 1100 à 3700 MBq, délivrées lors d'une courte hospitalisation de 48 à 72 heures.

L'élimination de l'iode non fixé se fait essentiellement par les urines et la période biologique varie en fonction du type de pathologie traitée : environ 6 jours pour une hyperthyroïdie (captation et rétention importantes de l'iode dans la glande thyroïde) contre seulement 24 à 48 heures pour les patients atteints de cancer thyroïdien, le traitement intervenant après thyroïdectomie totale. Les effets secondaires sont rares car l'iode, s'il peut être capté par certaines glandes exocrines (salivaires, lacrymales, etc.), est uniquement stocké dans les cellules thyroïdiennes, ce qui en fait un traitement très spécifique. L'émission γ permet la détection des foyers de fixation grâce à la réalisation systématique d'une scintigraphie dite « post-thérapeutique » entre J3 et J5 de l'administration de la gélule. C'est un traitement peu coûteux et très efficace. Il contribue au bon pronostic de ce cancer en permettant la guérison complète des formes métastatiques chez un tiers des patients, notamment s'ils sont jeunes, avec des métastases de petite taille [1], efficacité à l'heure actuelle inégalée pour un traitement systémique de cancer solide métastatique.

Lutécium 177

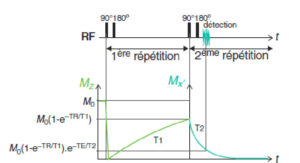

Le lutécium (ou lutétium) est un élément chimique de la famille des lanthanides (terres rares) de numéro atomique 71. Son dérivé isotope, le lutécium 177 (ou Lu-177), se désintègre en hafnium 177 avec une demi-vie de 6,7 jours et un mode de désintégration β– (0,4971 MeV d'énergie maximale à 78,6 %). Il possède un parcours moyen dans les tissus de 0,7 mm et, lors de sa désintégration, il existe une émission de particules γ permettant une imagerie scintigraphique post-thérapeutique.

Deux médicaments radiopharmaceutiques utilisant le Lu-177 sont actuellement disponibles en France : le 177Lu-DOTATATE (Lutathera®), médicament ciblant les tumeurs neuroendocrines [2] et disposant d'une autorisation de mise sur le marché depuis 2017, et le 177Lu-PSMA-617, disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation pour traiter les cancers de la prostate [3]. Contrairement à l'iode qui est son propre vecteur, le lutécium 177 doit être attaché à la molécule vectrice de manière forte et stable dans le temps. On utilise pour cela un chélateur, le plus souvent le DOTA (tetraxetan), qui est lui-même relié à la molécule vectrice. Avant de réaliser ces traitements, il faut valider l'expression suffisante des cibles par une imagerie, le plus souvent TEP, à l'aide de l'émetteur gallium-68 (68Ga-DOTATOC ou 68Ga-DOTATATE). Le 177Lu-DOTATATE a pour cible les récepteurs à la somatostatine, qui sont habituellement surexprimés dans les tumeurs neuroendocrines digestives bien différenciées. Pour le cancer de la prostate, il s'agit d'une glycoprotéine transmembranaire, le PSMA (prostate-specific membrane antigen), surexprimé dans les cancers prostatiques évolués. Ces traitements ont montré une efficacité sur le contrôle de la progression tumorale, mais ils ont également un impact positif sur la qualité de vie des patients (douleurs, diarrhées, etc.). Les schémas de traitement sont standardisés : le patient reçoit des injections intraveineuses d'activités fixes de 7,4 GBq toutes les 8 semaines pour les tumeurs neuroendocrines (au maximum 4 injections), ou toutes les 6 semaines pour le cancer de la prostate (au maximum 4 injections). Une courte hospitalisation peut être proposée, mais la tendance future sera de délivrer ces traitements en ambulatoire, les contraintes de radioprotection étant moins importantes qu'avec l'iode 131. Une attention particulière est apportée au risque d'extravasation (passage du produit en dehors de la veine) lors de l'injection.

Ces traitements sont en général bien supportés ; les effets secondaires sont liés à la biodistribution du médicament (excrétion et présence des cibles sur certains tissus non tumoraux). En particulier, on note fréquemment une toxicité hématologique (variation des paramètres sanguins circulants), modérée et transitoire avec le 177Lu-DOTATATE, plus fréquente et profonde avec le 177Lu-PSMA. Le patient est donc surveillé régulièrement en cours de traitement. Une imagerie post-thérapeutique scintigraphique est habituellement réalisée après les injections ; elle permet de valider la bonne captation par les tumeurs du médicament radiopharmaceutique voire de calculer la dose absorbée.

Radiothérapie interne sélective (RIS)

La RIS ou radio-embolisation est à la frontière de la radiologie interventionnelle et de la médecine nucléaire thérapeutique, utilisée dans le traitement local des cancers du foie. Elle consiste en l'injection intra-artérielle hépatique de microsphères chargées d'yttrium 90 (90Y). L'yttrium 90 est un émetteur β– pur de haute énergie (2200 keV) avec un parcours moyen de 2,5 mm, permettant d'irradier la tumeur en préservant le foie sain péritumoral. Sa période physique est de 64,2 heures. Ce traitement nécessite un certain nombre d'étapes préalables et une collaboration étroite entre l'équipe de radiologie interventionnelle, en charge de cathétériser de façon ultra-sélective l'artère hépatique par abord fémoral, et le médecin nucléaire, en charge de l'administration par ce microcathéter des microsphères radiomarquées. Une scintigraphie préthérapeutique est systématiquement réalisée. Elle permet notamment de s'assurer de l'absence de shunt hépato-pulmonaire trop important (risque d'irradiation pulmonaire). L'yttrium 90 n'émettant pas de rayonnement γ, cette phase d'imagerie préalable est réalisée avec des macro-agrégats d'albumine marqués au Tc-99m. Cette approche endovasculaire est récente, encore en cours d'évaluation, mais pourrait avoir une efficacité en termes de contrôle du volume tumoral dans plus de 60 % des cas [4].

Essentiel à retenir

• La radiothérapie interne vectorisée (RIV) utilise des sources radioactives non scellées rendant son utilisation très réglementée.

• La RIV est très spécifique d'un type cellulaire.

• La RIV est intéressante pour les cibles disséminées (métastases) et de petite taille. Elle est plus assimilable à un traitement de type systémique que focal.

• Un ciblage des récepteurs et de la captation du traceur est souvent nécessaire : c'est la notion de théranostique.

• Les mesures de radioprotection sont spécifiques, nécessitant notamment de garder les patients dans les premières heures ou les premiers jours après l'administration du traitement dans un service de médecine nucléaire, en particulier pour recueillir leurs urines (gestion des effluents).

|

Chapitre suivant |

|

Retour au sommaire |

Les fondamentaux - Chapitre 15 - Radiologie interventionnelle

P. Chabrot

Plan du chapitre

- Introduction

- Consultation pré-interventionnelle

- Modalités de guidage

- Techniques élémentaires

- Conclusion

Objectifs

- Savoir décrire les grandes classes de gestes d’imagerie thérapeutique.

- Connaître le principe des différentes modalités de guidage.

- Connaître les avantages et limites des techniques d’imagerie thérapeutique.

Introduction

Les différentes techniques d’imagerie sont très largement connues pour leur utilisation diagnostique : l’échographie, la radiographie conventionnelle, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et la médecine nucléaire interviennent dans le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies. Même si le volet thérapeutique de ces techniques existe depuis leurs débuts, il a connu un large développement ces dernières années. Le déploiement de l’imagerie interventionnelle dans des champs d’application très larges lui confère désormais une place incontournable dans la prise en charge thérapeutique des patients. En médecine nucléaire, la radiothérapie vectorisée repose sur l’utilisation de sources radioactives non scellées concentrées vers une cible principale selon différentes techniques (métabolique, immunologique, liaison peptidique) permettant une destruction tissulaire ciblée (voir chapitre 16). La radiologie interventionnelle représente la réalisation d’actes médicaux sous contrôle radiologique. Les différentes modalités d’imagerie, présentes dans la plupart des services de radiologie, permettent d’accéder à une cible par voie percutanée ou endovasculaire pour y délivrer différents matériaux, agents chimiques ou physiques. Les radiologues sont formés à la réalisation des actes simples (biopsies, ponctions, drainages). Les actes intermédiaires ou complexes (embolisations, infiltrations, ablations tumorales, cimentoplasties, revascularisations) sont réalisés par des radiologues formés spécifiquement en radiologie interventionnelle dans des structures spécialisées.

Selon le geste réalisé et la cible à atteindre, la modalité d’imagerie adaptée est choisie par le radiologue : échographie, fluoroscopie, TDM, IRM ou combinaison de plusieurs d’entre elles.

La finalité peut être diagnostique (biopsie et analyse histologique) ou thérapeutique (destruction tumorale, contrôle de la douleur ou de saignements, etc.). Elle peut concerner différents champs d’application (cancérologie, traumatologie, affections cardiovasculaires, inflammatoires, traitement de la douleur, etc.) et toutes les localisations anatomiques.

L’utilisation de techniques peu invasives a permis d’élargir les indications aux patients fragilisés, de développer les prises en charge ambulatoires et de raccourcir les durées d’hospitalisation et de convalescence.

Les actes sont réalisés sous anesthésie locale le plus souvent, ou parfois sous anesthésie générale lorsqu’une immobilité parfaite est requise, comme en pédiatrie chez les jeunes enfants.

Consultation pré-interventionnelle

La consultation est un temps essentiel de la relation entre le patient et son médecin radiologue. Durant ce temps privilégié, ils établissent une relation contractuelle singulière. Il permet de colliger les informations nécessaires à la réalisation du geste, d’informer le patient sur l’évolution naturelle de la maladie, les bénéfices attendus du geste, les modalités de suivi et d’évaluation, la fréquence et la gravité des complications potentielles (en abordant spécifiquement les plus fréquentes et les plus graves). L’explication exposera les différentes techniques alternatives et précisera la place du geste dans la stratégie globale de prise en charge.

Au décours de la consultation, les risques hémorragiques et infectieux, le contrôle de la douleur, les modalités de surveillance et d’hospitalisation seront clairement établis.

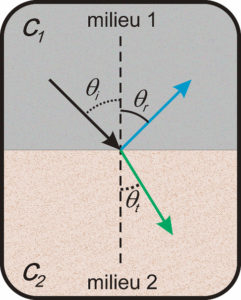

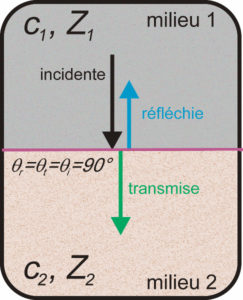

Modalités de guidage

Le principe général repose soit sur le prélèvement, soit sur l’administration à distance d’une énergie (radiofréquence, micro-ondes, etc.), d’un matériel (stent, coil, colle, etc.) ou d’un médicament (chimiothérapie, anti-inflammatoire, etc.) au niveau d’une cible. Pour atteindre cette cible, différentes techniques d’imagerie peuvent être utilisées seules, en association ou combinées avec des techniques d’assistance au guidage.

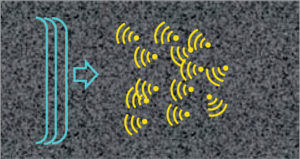

Échographie

L’utilisation des ultrasons permet de bénéficier d’une imagerie non irradiante et de suivre la progression du matériel en temps réel. Par exemple, lors de la réalisation d’une biopsie échoguidée, le trajet de l’aiguille est visualisé depuis l’entrée à la peau jusqu’à l’entrée dans la cible. Les limites de cette technique sont les obstacles au franchissement des ultrasons (air, os, complexité du trajet, etc.). La facilité de mobilisation des appareils portatifs et le faible coût en font une technique privilégiée pour toutes les cibles superficielles.

Fluoroscopie

L’utilisation des rayons X permet la visualisation en temps réel des éléments radio-opaques (aiguilles, produit de contraste, etc.). Les rayons X sont notamment utilisés pour les techniques interventionnelles vasculaires de revascularisation et d’embolisation, permettant le suivi des cathéters et des guides intravasculaires. Les limites reposent sur l’exposition aux rayonnements ionisants proportionnelle à la durée d’exposition. Le coût reste limité et l’accessibilité favorable sous réserve de la mobilisation du patient dans une salle dédiée.

TDM

La TDM fait également appel à l’utilisation des rayons X. Elle permet, grâce à une bonne résolution spatiale et de contraste, d’accéder à des cibles profondes ou inaccessibles en fluoroscopie ou échographie (os, poumon, etc.). Toutefois, cette technique est limitée par une exposition aux rayonnements ionisants plus importante et par le caractère différé du repérage, qui ne se déroule plus en temps réel comme en échographie ou en fluoroscopie. En imagerie en coupe, l’image acquise sert à planifier un trajet, puis l’opérateur place son aiguille selon le trajet préétabli et réalise le contrôle dans une troisième étape. Ces étapes sont répétées jusqu’à atteindre la cible. Le coût reste modéré et le développement des équipements dédiés à la radiologie interventionnelle en a amélioré l’accès.

IRM

L'IRM offre une bonne résolution en contraste, et des données fonctionnelles comme des cartographies de température, utilisées dans les techniques de destruction tissulaire pour éviter les lésions des structures de voisinage. Bien que non irradiante, cette technique a des contraintes d’environnement : utilisation de matériel amagnétique, faible diamètre du tunnel. Le faible nombre de machines, notamment dédiées à la radiologie interventionnelle (aimant ouvert), en fait une technique difficile d’accès et qui reste coûteuse.

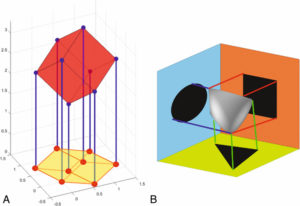

Guidage multimodal et outils d’assistance

Les développements informatiques et en traitement du signal ouvrent la possibilité de superposer plusieurs modalités d’imagerie en associant notamment une imagerie en temps réel (échographie ou fluoroscopie) à une imagerie en coupe (TDM, IRM), facilitant la visualisation de la cible et du trajet. Des dispositifs d’assistance au guidage ont été développés pour visualiser, selon l’orientation de l’aiguille au point d’entrée, le trajet potentiel, donnant ainsi accès à des balistiques (trajet jusqu’à la cible) complexes tout en sécurisant les structures potentiellement à risque de perforation (tube digestif, poumon) ou de plaie (uretères, vaisseaux).

Techniques élémentaires

Les différentes techniques de radiologie interventionnelle concernent l’ensemble des localisations anatomiques et ont un vaste champ applicatif. Nous pouvons schématiquement distinguer les techniques percutanées des techniques endovasculaires.

Radiologie interventionnelle percutanée

Le principe général repose sur l’accès distant à une cible à partir d’un point d’entrée cutané selon une balistique prédéfinie, repérée salon une modalité de guidage adapté. Cette stratégie peut être déclinée pour atteindre différentes finalités.

- Les cytoponctions et les biopsies consistent en la réalisation d’un prélèvement d’un fragment tissulaire. Elles sont réalisées le plus souvent sous anesthésie locale à l’aide d’aiguilles spécifiques. Les prélèvements font ensuite l’objet d’analyses complémentaires (histologie, bactériologie, etc.).

- Les drainages consistent en la ponction d’une cavité et la mise en place d’un drain pour en assurer la vidange. Selon la localisation et la nature du liquide, des sondes d’un calibre plus ou moins important peuvent être utilisées. Le drainage d’abcès a réduit drastiquement le nombre d’interventions chirurgicales. Un drainage des cavités pyélocalicielles rénales (néphrostomie) est possible pour dériver les urines au-dessus d’un obstacle urinaire. Il est également possible d’utiliser les techniques de guidage radiologique pour mettre en place une sonde pour remplir une structure. Ainsi, la mise en place d’une sonde au sein de l’estomac (gastrostomie) est utilisée pour des programmes de renutrition.

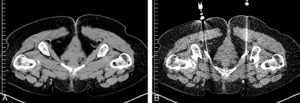

- Les infiltrations et neurolyse (figure 15.1) consistent en l’injection d’un agent pharmacologique dans une zone cible précise (cavité articulaire, périphérie de plexus ou racines nerveuses, etc.). Il peut s’agir d’anti-inflammatoires, d’anesthésiques locaux, voire de dérivés d’alcool pour assurer la destruction d’une structure algique et diminuer les douleurs du patient.

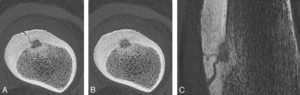

Coupes axiales de scanner avant (A) et après injection de repérage (B) dans le canal obturateur ou d’Alcock (dédoublement de l’aponévrose du muscle obturateur interne) permettant l’injection d’anesthésiques locaux et d’anti-inflammatoires à visée antalgique dans le cadre de douleurs périnéales (névralgie pudendale).

- Les destructions tumorales percutanées (figure 15.2) regroupent différentes techniques reposant sur la délivrance d’une énergie au sein de la tumeur pour entraîner sa destruction. Les plus utilisées reposent sur des techniques modifiant la température : nécrose par augmentation de température (radiofréquence, micro-ondes, laser, ultrasons focalisés) ou au contraire par le froid (cryoablation). Plus récentes, des techniques normothermes sont mises en œuvre et délivrent une différence de potentiel modifiant la perméabilité membranaire (électroporation) pouvant entraîner la mort cellulaire par hydrolyse.

Patiente suivie pour une tumeur digestive avec métastase pulmonaire unique (TDM de repérage, cercle rouge) (A) traitée par radiofréquence (B).

TDM de contrôle (C) après 24 heures montrant la plage de destruction (ablathermie) satisfaisante et une lame de pneumothorax (astérisque) spontanément résolutive.

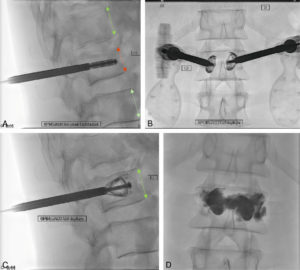

- Les consolidations osseuses (figure 15.3) consistent en l’injection d’agents chimiques (cimentoplastie) ou mécaniques (vissage, matériel intravertébral, etc.) dans une lésion osseuse (tassement traumatique ou métastase). Ces éléments permettent un contrôle rapide de la douleur et une amélioration fonctionnelle importante sans recours à une chirurgie.

Patient présentant un tassement traumatique du corps de la vertèbre L1.

Repérage fluoroscopique de profil (A) (flèche rouge) et de face (B) lors de l’insertion transpédiculaire du dispositif d’expansion vertébrale. Ce dispositif d’expansion vertébrale permet de restaurer une hauteur satisfaisante (flèche verte) (C) avant injection complémentaire de ciment (D).

Radiologie interventionnelle endovasculaire

Cette technique utilise un repérage fluoroscopique permettant de suivre du matériel inséré par voie intravasculaire (guide, sonde, ballon, etc.). La finalité peut être le traitement d’une lésion vasculaire (rétrécissement ou saignement), mais aussi l’administration d’agents pharmacologiques au sein d’un parenchyme. L’évolution des techniques d’imagerie, la miniaturisation des outils de cathétérisme et le développement des dispositifs implantables (stent et agent d’embolisation) placent les traitements endovasculaires le plus souvent en première intention des gestes thérapeutiques de nombreuses affections (tableau 15.1). Les principales limites sont la possibilité d’obtenir un accès à la lésion cible, la dose délivrée et la quantité de produit de contraste nécessaire au traitement des lésions complexes.

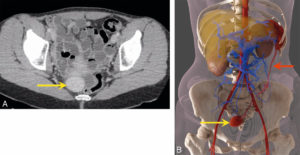

- Les revascularisations (figure 15.4) permettent de restaurer le calibre normal d’un vaisseau à partir d’une dilatation par un ballon d’angioplastie. Elles peuvent être associées à la mise en place dans un stent. L’utilisation de stent couvert restaure l’étanchéité vasculaire, notamment en cas de traumatisme ou d’anévrisme. Ce geste peut être proposé devant une artériopathie des membres inférieurs, des sténoses des artères digestives en cas d’angor mésentérique, des sténoses veineuses en cas de compression tumorale, d’anévrismes de l’aorte.

Patient présentant une claudication intermittente gauche avec un périmètre de marche limité.

L’artériographie avec soustraction osseuse objective une occlusion de l’artère iliaque commune gauche (ligne pointillée en A) suppléée par des collatérales pelviennes. Contrôle après recanalisation par dilatations et stents (B).

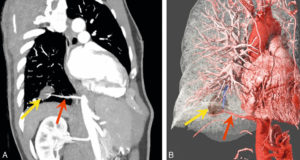

- Les embolisations (figures 15.5 et 15.6) consistent, à l’inverse, à réaliser l’occlusion d’un vaisseau ou d’une lésion vasculaire (plaie, saignement tumoral, anévrisme, malformation artérioveineuse). La diversité des agents d’embolisation permet de couvrir une large gamme de traitement. Il peut s’agir d’éléments temporaires ou définitifs, mécaniques particulaires liquides, inertes ou associés à des agents ayant leur action propre. Ils peuvent être associés à des agents pharmacologiques, notamment chimiothérapie pour combiner l’efficacité de l’ischémie tumorale avec celle des cytostatiques de chimiothérapie, ou particules radioactives pour réaliser une radiothérapie interne.

Patient présentant un anévrisme sacciforme de la bifurcation de l’artère rénale droite (A, flèche) traité par embolisation du sac par coils (flèche) respectant la perméabilité des branches porteuses permettant de prévenir le risque de rupture et de conserver la fonction rénale (B).

Patient adressé pour une rupture traumatique de l’isthme aortique lors d’un accident de voiture.

Coupe axiale en TDM injectée (cercle pointillé rouge, A) et artériographie avant (B) et après traitement (C).

- Les prélèvements vasculaires ciblés sont réalisés à partir du cathétérisme des veines de drainage de glandes endocrines (surrénales, pancréas, parathyroïdes, hypophyse, ovaires) pour dosage hormonal afin de préciser une éventuelle anomalie de sécrétion.

- Les accès vasculaires sont obtenus à partir d’une ponction échoguidée du vaisseau cible et mise en place d’un dispositif adéquat : cathéter périphérique ou central, chambre implantable.

- La récupération de corps étranger (figure 15.7) : des lassos ou pinces intravasculaires ont été développés pour extraire différents éléments ayant migré dans la circulation (fragment de cathéter, guide, implant contraceptif).

Fracture du cathéter d’une chambre implantable lors de son retrait chirurgical.

La radiographie thoracique retrouve le fragment en projection du tronc veineux brachiocéphalique droit (ligne pointillée en A). Un cathéter lasso (cercle vert, B) permet la recapture et l’extraction à partir d’une ponction veineuse fémorale droite.

Tableau 15.1 - Liste non exhaustive d’indications de traitement en radiologie interventionnelle endovasculaire.

|

Indication |

Cible |

|

|

Embolisation |

Hémorragie de la délivrance |

Artères utérines |

|

Fibromes utérins |

Artères utérines |

|

|

Anévrismes |

Artères cérébrales, digestives, iliaques, bronchiques, aorte |

|

|

Hypertrophie bénigne de la prostate |

Artère prostatique |

|

|

Malformations vasculaires (malformations artérioveineuses, fistules, etc.) |

Artère afférente à la malformation |

|

|

Tumeurs hépatiques, rénales, autres |

Artères hépatiques, rénales |

|

|

Hémorroïdes, varices pelviennes, varicocèles |

Artères ou veines pelviennes |

|

|

Revascularisation |

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs |

Artères iliaques, fémorales, poplitée, aorte |

|

Sténose des troncs supra-aortiques |

Carotides |

|

|

Angor mésentérique |

Artères mésentériques |

Conclusion

L’imagerie thérapeutique a connu un essor récent considérable. Les améliorations technologiques, l’individualisation de services de radiologie interventionnelle et la formation des radiologues contribuent au déploiement de ces techniques. Leur efficacité en fait un traitement curatif ou adjuvant, dont l’indication est posée en concertation pluridisciplinaire.

Essentiel à retenir

- La radiologie interventionnelle recouvre l’ensemble des actes médicaux réalisés sous contrôle radiologique.

- Les modalités d’imagerie permettant de réaliser des gestes sous contrôle radiologique sont l’échographie, la radioscopie, l’IRM et la TDM. Elles sont présentes pour la plupart dans les services de radiologie. Elles permettent d’accéder à une cible à l’intérieur du corps soit par voie percutanée, soit par voie endovasculaire pour y délivrer différents matériaux, qu’il s’agisse d’agents chimiques ou physiques.

- Les radiologues sont formés à la réalisation des actes simples (biopsies, ponctions, drainages). Les actes intermédiaires ou complexes (embolisations, infiltrations, ablations tumorales, cimentoplasties, revascularisations) sont réalisés par des radiologues formés spécifiquement en radiologie interventionnelle dans des structures spécialisées.

|

Chapitre suivant |

|

Retour au sommaire |

Les fondamentaux - Chapitre 14 - Coûts des examens de radiologie et de médecine nucléaire en France

V. Hazebroucq et J.-P. Beregi

Quatre-vingts millions d'actes d'imagerie sont réalisés en France chaque année pour des patients ambulatoires (c'est-à-dire non hospitalisés), pour un coût total d'environ 6 milliards d'euros. Le prix moyen d'un examen, toutes techniques confondues, est d'environ 57 euros par acte, et varie selon la technique d'imagerie, ainsi que le mode de tarification :

- pour une majeure partie des examens, le tarif de prise en charge par l'assurance maladie8.8. des actes définis à la classification commune des actes médicaux (CCAM) englobe la rémunération « intellectuelle » du médecin et l'ensemble des « coûts de la pratique », c'est-à-dire la rémunération des personnels techniques et de secrétariat, les frais d'acquisition, d'entretien et de fonctionnement des appareillages et des locaux, les consommables, le chauffage, l'électricité, le système d'information et d'archivage, la téléphonie, l'assurance du cabinet et de responsabilité civile professionnelle, etc. ;

- pour la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par émission de positons (TEP), un double système de prise en charge a été établi, distinguant un « forfait intellectuel » versé au médecin – ou à l'employeur du médecin en cas de salariat – pour rémunérer l'acte médical et un « forfait technique » versé à l'exploitant de l'appareil pour financer l'ensemble des frais engagés pour la réalisation de l'examen.

La figure 14.1 résume les coûts moyens des examens par technique, en distinguant, le cas échéant, les tarifs des actes intellectuels de ceux des forfaits techniques [1].

Coûts moyens des examens d'imagerie.

Le tableau 14.1 indique, pour information, le tarif réel « opposable » de la prise en charge de quelques actes d'imagerie parmi les plus fréquents (hors suppléments d'honoraires).

Tableau 14.1 - Tarifs opposables d'une sélection d'actes d'imagerie diagnostique en France.

|

Nature de l'examen |

Coût de l'acte ou de l'acte intellectuel |

|

Radiographie thorax simple |

21 € |

|

Radiographie thorax – gril costal |

45 € |

|

Radiographie mains/poignets |

20 € |

|

Radiographie genou |

23 € |

|

Radiographie bassin et coxofémorales |

31 € |

|

Radiographie rachis cervical (trois incidences ou plus) |

41 € |

|

Radiographie rachis lombaire |

46 € |

|

Mammographie bilatérale |

66 € |

|

Échographie mammaire |

42 € |

|

Échographie thyroïdienne |

35 € |

|

Échographie abdominale ou pelvienne |

52 € |

|

Échographie abdominopelvienne |

76 € |

|

TDM 1 territoire anatomique (cervical, thoracique, face, encéphale, rachis, etc.) |

25 € |

|

TDM 2 territoires anatomiques (abdominopelvien, sans et/ou avec contraste, etc.) |

51 € |

|

TDM 3 territoires anatomiques ou plus, uniquement pour la cancérologie |

76 € |

|

IRM quel que soit le territoire anatomique, hors membres (cérébrale, thorax, cou, cœur, sein, abdomen ou abdominopelvien, rachis, etc.) |

69 € |

|

IRM d'un segment de membre, supérieur ou inférieur |

55 € |

|

Scintigraphie myocardique |

470 € |

|

Scintigraphie pulmonaire |

360 € |

|

Scintigraphie osseuse |

170 € |

|

Scintigraphie thyroïdienne |

110 € |

|

TEP au 18F-FDG |

90 € + forfait technique (550 ou 1000 €) |

Données CCAM de janvier 2017 ; il s'agit d'exemples de tarifs de base, variables en fonction des détails techniques de réalisation et de l'application possible de divers modificateurs ; ils sont arrondis à l'euro le plus proche.

Les dépenses de santé pour les examens de radiologie et de médecine nucléaire peuvent être placées en regard des coûts liés au transport sanitaire pour les soins de ville et les soins hospitaliers prescrits par les professionnels de santé, qui s'élèvent à environ 4 milliards d'euros pour l'année 2017, avec une croissance de l'ordre de 4,8 % par an. La réglementation par les autorités de santé des coûts liés au transport sanitaire n'est pas moins nécessaire pour l'économie globale des dépenses de santé que celle des examens de radiologie et de médecine nucléaire.

Enfin, il n'est sans doute pas indifférent de relever, avec l'économiste Frédéric Bizard [2], que les tarifs unitaires des examens d'imagerie sont en France nettement inférieurs à ceux pratiqués en Suisse, ou en Belgique ainsi qu'à la moyenne européenne, bien qu'assez comparables à ceux de l'Allemagne.

Ces différences tarifaires contribuent à expliquer le nombre plus élevé d'actes par appareil, ou par milliers d'habitants par rapport aux pays cités ci-dessus, et posent de réelles questions de fond sur la pertinence et la qualité de ces actes, ainsi que sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Lors d'actes de radiologie réalisés pendant une hospitalisation dans un hôpital public, ces actes sont alors inclus dans un groupement homogène de séjour (GHS). Le prix du GHS est défini en fonction de la pathologie, des comorbidités et des actes réalisés dont les actes de chirurgie. Les actes de radiologie n'influent en général pas sur le prix du GHS payé à l'établissement. En radiologie interventionnelle et parfois lors d'un bilan diagnostique, un séjour en hospitalisation de jour de radiologie peut être proposé par l'établissement.

Des consultations médicales sont réalisées par les radiologues ou les médecins nucléaires, soit avant un acte de radiologie interventionnelle, soit après un acte diagnostique pour une pré-annonce ou pour une conduite à tenir.

Comprendre la nécessité de régulation et de contrôle des flux des demandes d'examens d'imagerie fait partie aujourd'hui de la formation des futurs médecins. Les efforts portent sur l'enseignement des indications des examens d'imagerie dans le but avoué de privilégier la qualité et l'efficience au volume. Plutôt que des demandes d'actes, l'approche par les soins radiologiques apportés aux patients, les consultations pour le patient ou les avis pour le correspondant sont aujourd'hui des organisations qui permettent de fluidifier les parcours.

Références

[1] L'imagerie médicale en France, un atout pour la santé, un atout pour l'économie. Livre blanc du Conseil professionnel de la radiologie française (G4 Rx), Paris novembre 2016, disponible sur : http://livreblancimagerie.fr/.

[2] Bizard F. L'imagerie médicale dans huit pays européens. Brochure éditée par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR).

|

Chapitre suivant |

|

Retour au sommaire |

Les fondamentaux - Chapitre 13 - Demande et compte-rendu des examens d'imagerie

J.-P. Beregi et F. Le Jeune

Plan du chapitre

- Demande des examens d'imagerie

- Introduction

- Notion de pertinence

- Résumé clinique

- Compte-rendu des examens d'imagerie

- Introduction

- Évolution des comptes-rendus de radiologie et de médecine nucléaire

- Annonce du résultat

- Conclusion

Demande des examens d'imagerie

Objectif

- Connaître les principaux éléments d'une demande d'examen d'imagerie.

Introduction

Les notions de justification, d'optimisation et de responsabilité pour la réalisation des actes d'imagerie utilisant les rayonnements ionisants ont été abordées dans le chapitre 6. Elles peuvent théoriquement être étendues à l'ensemble des actes d'imagerie (échographie et IRM) car elles permettent, dans un souci d'efficience, de structurer la prise en soin des malades.

Dans l'ensemble du chapitre, quand l'expression « imagerie médicale » est utilisée, elle inclut l'ensemble des actes diagnostiques de radiologie et de médecine nucléaire.

Notion de pertinence

La demande d'examen est un document écrit qui constitue la base de la relation entre le médecin demandeur et le radiologue ou le médecin nucléaire. Le radiologue ou le médecin nucléaire est le médecin prescripteur car c'est lui qui prescrit le protocole d'examen aux manipulateurs et qui est responsable du bon choix d'un examen vis-à-vis du patient (le terme de médecin prescripteur est utilisé dans le texte suivant pour désigner le radiologue ou le médecin nucléaire).

Le médecin demandeur justifie la réalisation de l'examen en indiquant le contexte clinique et les antécédents, en explicitant les hypothèses diagnostiques. La demande d'examen doit poser une question à laquelle l'examen d'imagerie doit tenter de répondre. Cette demande doit être compréhensible pour le médecin prescripteur qui confirme la légitimité de l'examen. Les résultats doivent avoir un impact sur la prise en charge du patient, en modifiant par exemple la thérapeutique ou la conduite à tenir.

La demande d'examen doit également apporter au médecin prescripteur les éléments nécessaires à la réalisation dans les conditions optimales de l'examen demandé. Le médecin prescripteur pourra ainsi juger des éventuelles contre-indications absolues ou relatives à la réalisation de l'examen ou à l'injection d'un produit de contraste (iodé, gadoliné, CO2, traceurs, etc.).

Les renseignements apportés dans la demande lui permettront également d'adapter au mieux l'examen réalisé, en proposant parfois un autre examen, ou en adaptant le protocole de réalisation de l'examen à la maladie recherchée.

Il est important de préciser si des examens antérieurs ont été réalisés et leurs résultats ; l'accès aux antériorités est fondamental, notamment en cancérologie, pour analyser les critères morphologiques, métaboliques ou fonctionnels attestant de l'évolutivité ou non de la pathologie.

La demande comporte aussi un délai souhaité pour la réalisation de l'examen et l'urgence doit être justifiée. Un guide d'Aide à la demande des examens de radiologie et d'imagerie médicale (ADERIM, consultable à l'adresse : https://aderim.radiologie.fr/home) a été édité par la Société française de radiologie. Un guide du « bon usage » des examens d'imagerie (http://gbu.radiologie.fr/) a été édité par les sociétés savantes de radiologie et de médecine nucléaire. Ces guides précisent les examens à réaliser, leur délai, en fonction des symptômes ou des pathologies suspectées.

La notion de pertinence est complexe à définir. Elle peut se résumer ainsi : le bon examen est celui réalisé au bon moment, pour le bon patient, avec la bonne technique, pour une bonne indication.

Il est souvent difficile pour le demandeur de connaître le bon examen à réaliser, car les indications varient en fonction des innovations technologiques, de la disponibilité des appareils et des radiopharmaceutiques ainsi que de l'expérience des équipes. Il est souvent nécessaire que le médecin demandeur contacte le médecin prescripteur pour échanger avec lui sur la problématique posée par le patient ; ensemble, ils décideront la meilleure stratégie pour avancer dans le diagnostic, le dépistage, le suivi, les traitements, dont un éventuel acte de radiologie interventionnelle.

Les radiologues et les médecins nucléaires effectuent également des consultations de radiologie interventionnelle ou des consultations de second avis (ou d'expertise) et des consultations préthérapeutiques. Les examens d'imagerie réalisés à la suite des demandes peuvent ainsi être organisés et programmés.

Rédaction de la demande d'examen

Une demande d'examen d'imagerie doit comporter les éléments suivants :

- type d'acte demandé : radiographie, tomodensitométrie (TDM), imagerie par résonance magnétique (IRM), scintigraphie, TEP-TDM, actes de radiologie interventionnelle ;

- l'organe ou le processus à étudier ;

- la localisation du côté si indiquée ;

- l'identification du patient :

- nom ;

- prénom ;

- date de naissance ;

- adresse.

Résumé clinique

Le résumé clinique comprend :

- le tableau clinique du patient, sa date d'installation, son mode de début brutal ou progressif, son mode évolutif ;

- les affections associées et les traitements en cours : recherche de diabète ou d'interactions médicamenteuses avant certains examens de médecine nucléaire ;

- les antécédents du patient :

- hypothèses diagnostiques : les hypothèses diagnostiques et la question à laquelle l'examen doit répondre ;

- contre-indications : les contre-indications éventuelles à la réalisation de l'examen ou à l'injection d'un produit de contraste. Exemples : grossesse, allaitement, présence d'un pacemaker (pour les IRM), réaction allergique lors d'une injection antérieure d'un produit de contraste ou altération de la fonction rénale, etc. Pour un acte de radiologie interventionnelle, la prise de médicaments anticoagulants ou antiagrégants et les troubles de la crase sanguine doivent être indiqués ;

- état clinique du patient : la coopération prévisible du patient pour les examens nécessitant une immobilité parfaite ; la nécessité de réaliser l'examen au lit (pour une radiographie ou une échographie) ; patient en ambulatoire ou nécessité de prévoir un brancardage.

- nom du médecin demandeur, numéro de téléphone, signature, permettant au médecin prescripteur de le contacter soit pour préciser un élément avant la réalisation de l'acte, soit pour l'informer du résultat si celui-ci implique un traitement immédiat ou une information modifiant le parcours du patient.

Le médecin demandeur et le prescripteur s'engagent à informer le patient des modalités de réalisation, des résultats attendus et des possibles complications de l'examen demandé.

Une attestation écrite du consentement du patient est recommandée avant l'examen, attestant sa bonne compréhension, son accord et l'absence de contre-indication.

Compte-rendu des examens d'imagerie

Objectif

- Connaître les principaux éléments d'un compte-rendu d'examen d'imagerie.

Introduction

Le compte-rendu de radiologie ou de médecine nucléaire fait partie intégrante de l'acte d'imagerie ; il est indispensable et obligatoire. Il est une trace médico-légale de la consultation en radiologie ou en médecine nucléaire. Il s'intègre dans un parcours patient et doit obligatoirement conduire à orienter les soins du patient en l'informant. Le patient décide de communiquer les résultats au médecin demandeur ou à un autre médecin de son choix. Éventuellement, le compte-rendu peut être communiqué à d'autres médecins en cas d'urgence.

L'annonce du résultat et les propositions de prise en soin ultérieures font partie des obligations pour les radiologues et médecins nucléaires.

Structuration d'un compte-rendu de radiologie/médecine nucléaire

Le compte-rendu est organisé en différentes parties:

- Titre du compte-rendu : type d'acte réalisé.

- Identification du patient.

- Date de réalisation de l'examen,

- Nom du médecin demandeur,

- Indication : résume le contexte et la question clinique.

- Technique et protocole :

- données techniques de la machine utilisée, date d'installation,

- principes techniques de réalisation de l'examen d'imagerie : zones anatomiques explorées, modalités d'acquisition,

- si une injection a été nécessaire, avec quel agent diagnostique et à quel temps l'acquisition a été réalisée (artériel, veineux ou parenchymateux). Radiopharmaceutique utilisé/mode d'administration/activité injectée,

- si un matériel implantable a été utilisé, le numéro de lot doit être présent, permettant de tracer le dispositif médical,

- dosimétrie : pour les examens utilisant les rayonnements ionisants : produit dose × longueur (PDL en mGy·cm) si TDM et produit dose × surface (PDS en mGy·cm2) pour les radiographies,

- dates des examens comparatifs.

- Résultats :

- description de l'ensemble des constatations faites par le radiologue ou le médecin nucléaire avec la description des signes positifs, c'est-à-dire les éléments pathologiques, et des signes négatifs pertinents ou les variantes du normal,

- dans le cas d'une fixation pathologique de certains traceurs, on note l'intensité de fixation par un indice SUV (standardized uptake value) fourni automatiquement par les logiciels qui permet de suivre l'évolution des anomalies sous traitement,

- les anomalies sont décrites en fonction de leur localisation anatomique et avec des termes de séméiologie d'imagerie.

- Conclusion :

- résume les points majeurs de la description des résultats et donne une conclusion clinique qui répond à la question posée par le demandeur en proposant des hypothèses diagnostiques,

- le médecin peut suggérer des explorations complémentaires ou une nécessité d'une prise en soin médicale, chirurgicale ou en radiologie interventionnelle.

- Nom du médecin radiologue ou nucléaire, signature.

Évolution des comptes-rendus de radiologie et de médecine nucléaire

Dans les années à venir les comptes-rendus de radiologie et de médecine nucléaire sont amenés à évoluer, allant vers plus de standardisation et de précision.

- L'utilisation de comptes-rendus à structure type, voire de comptes-rendus informatisés dans certains cas est amenée à se généraliser. Ceux-ci participent à l'effort d'harmonisation et d'homogénéisation des pratiques et contribuent à améliorer la qualité.

- Les comptes-rendus d'imagerie sont souvent descriptifs. En plus des données descriptives, des données quantitatives, morphologiques ou fonctionnelles sur l'organe étudié ou sur des marqueurs de l'état général du patient peuvent actuellement être fournies. Ces données sont appelées radiométrie. Elles permettent notamment :

- une surveillance dans le temps avec des critères quantitatifs, par exemple l'étude du volume d'une lésion tumorale avec des scores étudiant l'efficacité d'un traitement,

- une comparaison à des populations types, par exemple des marqueurs de risque cardiovasculaire, d'ostéoporose ou de sarcopénie ou des bases de données de volontaires sains pour évaluer la fixation du traceur chez un patient par rapport aux variations physiologiques liées à l'âge.

La radiologie et la médecine nucléaire sont également considérées comme des « producteurs de données » permettant de constituer des bases de données importantes, accessibles à des traitements statistiques par des logiciels d'intelligence artificielle, ou à des analyses de l'image par des techniques de radiomique (technique fondée sur l'exploration d'un très grand nombre de paramètres quantitatifs à partir d'images radiologiques corrélés aux examens clinique et biologique permettant de proposer de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, pronostiques ou prédictifs), ouvrant ainsi une voie vers l'imagerie personnalisée et prédictive.

Annonce du résultat

Le médecin radiologue ou médecin nucléaire a l'obligation de s'impliquer dans le suivi du patient pour lequel un examen d'imagerie a été réalisé. Le devoir d'information s'impose après tout examen d'imagerie. Au-delà de la délivrance de l'information, il doit s'assurer de la bonne compréhension par le patient (ou à défaut par son entourage) des résultats et prévoir avec lui la conduite à tenir qui peut être de revoir son médecin, de poursuivre les investigations ou éventuellement de réaliser un geste de radiologie interventionnelle. Il doit s'assurer aussi que ses confrères sont informés des résultats et de la conduite à tenir qui résulte de l'examen réalisé.

Cependant, la consultation en imagerie, à visée diagnostique, est singulière car elle est une rencontre parfois unique entre un patient, pouvant présenter une affection grave, et un médecin, qui n'a souvent que peu de renseignements sur le patient. En effet, pendant le temps restreint de la consultation à l'issue d'un examen d'imagerie, le radiologue ou le médecin nucléaire connaît parfois mal le profil psychologique ou la personnalité du patient, le niveau d'information du patient sur sa pathologie, le degré d'implication de l'entourage, l'historique de ses examens antérieurs et son projet thérapeutique personnalisé.

Des recommandations encadrent le devoir d'information du patient par un médecin. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 (article L. 1111-2), code de déontologie médicale 2012, sur le dispositif d'annonce indique que : « Le devoir d'information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ». Cette information a pour but d'obtenir le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements proposés. Cependant, ces recommandations sont, par nature, d'ordre général et rien n'est spécifiquement imposé.

La consultation en imagerie médicale peut aboutir à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, comme une récidive de cancer, un accident vasculaire cérébral ou des lésions irréversibles du myocarde. Même s'il n'existe pas de « bonne façon » d'annoncer une mauvaise nouvelle, les radiologues et les médecins nucléaires s'appuient au cours de ces consultations d'annonce sur trois principes généraux détaillés dans l'encadré ci-dessous qui permettent d'amener le patient à s'approprier le diagnostic et la prise en charge immédiate.

Les points principaux de la consultation d'annonce d'un résultat d'examen

- Principe 1 : le temps à prendre pour parler avec le patient. Il n'y a pas de temps minimal ou défini pour une consultation. Un temps court peut être vécu comme satisfaisant par le patient à condition de connaître les bases de la communication. On parle davantage ici de disponibilité pour le patient.

- Principe 2 : l'écoute active. Que sait le patient de la pathologie ? Que veut-il savoir ? Souvent, le patient n'est pas en demande d'explications compliquées, mais si l'examen a décelé quelque chose qui explique les symptômes et la conduite à tenir. Dire que l'examen est normal ou pathologique est au final moins important que la conduite à tenir après. Le patient doit se sentir écouté et pris en soin.

- Principe 3 : les bases de la communication. Les mots sont importants (langage verbal) mais moins que l'attitude (langage non verbal) ou l'intonation et la rapidité d'énonciation de votre discours (paraverbal). En voulant rassurer, souvent le médecin augmente l'anxiété. Un endroit calme est préférable à un couloir. La position du médecin par rapport au patient est importante : s'il est assis, vous l'êtes ; s'il est allongé, vous vous mettez à son niveau. Le positionnement à côté de lui est souhaitable, et non en face, vécu comme une opposition. L'information délivrée oralement doit être lente, posée, en délivrant une information simple, répétée, en contrôlant la compréhension par le malade (ratification) et en lui proposant un ou des objectifs à court terme.

Comment conduire un entretien d'annonce de résultats en pratique

L'entretien type contient cinq étapes clés.

1. Bonjour, je suis le Dr Y., médecin dans le service. (Serrer la main renforce le sentiment d'adhésion et de confiance.)

2. C'est moi qui ai pris soin de la réalisation de votre examen. (Notion de soin.)

3. L'examen s'est bien déroulé et j'ai pu avoir toutes les informations nécessaires. (Notion de compétence.)

4. Comment s'est déroulé pour vous cet examen ? (Écoute.)

5. Votre motif de consultation est bien… et l'examen retrouve… L'examen est rassurant/L'examen retrouve une image sur… J'informe votre médecin pour qu'il analyse ce résultat avec l'ensemble de votre dossier… (Je ne vous laisse pas tomber, je m'occupe du suivi, je suis à votre disposition.)

Conclusion

Le radiologue et le médecin nucléaire sont des cliniciens. Le compte-rendu d'un examen d'imagerie est un acte médical obligatoire rédigé en des termes médicaux qui doivent être expliqués au patient lors d'une consultation médicale, idéalement à l'issue de l'examen, par le spécialiste d'imagerie. Ainsi, le radiologue ou le médecin nucléaire ébauche une explication sur la normalité, les anomalies ou sur l'évolution d'une pathologie déjà connue au patient demandeur d'une information sur sa santé. Il le fait sans sortir de son domaine de compétence (par exemple, le diagnostic de certitude d'une tumeur solide relève des résultats d'un examen anatomopathologique) tout en ouvrant des perspectives pour la suite des soins. La communication entre les médecins demandeurs et les spécialistes d'imagerie est primordiale, car elle bénéficie directement au patient par la fluidité des échanges (secrétariat, téléphone, logiciels de demandes d'examen, messagerie) et par la richesse des informations mises en commun.

|

Chapitre suivant |

|

Retour au sommaire |

Les fondamentaux - Chapitre 12 - Erreurs en imagerie médicale

L. Arrivé

Plan du chapitre

- Introduction

- Erreurs procédurales

- Erreurs de détection

- Erreurs d'interprétation

- Erreurs de communication

- Solutions d'amélioration

Introduction

La médecine n'est pas une science exacte. Il existe une intervention humaine qui implique la possibilité toujours présente d'une erreur qui peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Évidemment, l'imagerie médicale n'échappe pas à cette règle. Dans la majorité des cas – et c'est une particularité propre à l'imagerie médicale –, l'erreur est vérifiable a posteriori puisqu'elle est attestée par un support physique qui peut être réanalysé a posteriori. Elle est en cela différente d'autres erreurs médicales moins faciles à vérifier a posteriori. Il est par exemple beaucoup plus difficile d'analyser l'imputabilité à une erreur médicale pour une complication chirurgicale.

En imagerie médicale, on peut résumer le processus de l'examen d'imagerie en plusieurs étapes :

- la demande d'examen par un médecin clinicien (le « demandeur ») qui doit ainsi poser une question ;

- la prescription de l'examen par un spécialiste d'imagerie, radiologue ou médecin nucléaire (le « prescripteur ») – il faut bien distinguer demande et prescription ;

- la réalisation de l'examen, le plus souvent par un membre du personnel non médical, le manipulateur en électroradiologie (sauf pour l'échographie, directement réalisée par un médecin en France ; en Australie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, les échographies sont réalisées par des membres du personnel non médical, des sonographers) ;

- la détection d'une anomalie potentiellement présente ;

- l'interprétation de cette anomalie ;

- la communication des résultats de l'examen (le prescripteur tente de répondre à la question du demandeur ; ce dernier interprète lui-même la réponse).

Chacune de ces étapes expose par nature aux risques d'erreurs.

Erreurs procédurales

Ce type d'erreurs concerne la réalisation de l'examen, qu'il s'agisse d'un examen dont l'indication n'est pas pertinente, d'un examen pour lequel la technique de réalisation a été insuffisante ou inappropriée (par exemple absence d'injection de produit de contraste alors que cette dernière était nécessaire), ou d'un examen pour lequel une erreur physique a été réalisée (erreur sur la région à examiner, épaule droite pour épaule gauche par exemple, voire erreur concernant l'identité du patient). L'identitovigilance constitue une des règles primordiales en imagerie médicale comme dans les autres domaines d'application médicale.

L'indication d'un examen d'imagerie médicale constitue un des piliers garants d'un résultat adéquat. Tout examen d'imagerie médicale est réalisé à la suite d'une demande d'examen. Celle-ci permet au radiologue ou au médecin nucléaire de choisir l'examen le plus adapté à la demande médicale et le protocole de l'examen à réaliser, mais également une interprétation des images en fonction des renseignements cliniques fournis par le médecin demandeur.

Pour optimiser sa prescription, le médecin peut s'appuyer sur des référentiels de recommandations de pratique clinique, réalisés par les différentes sociétés savantes (la Société française de radiologie [SFR], la

Société française de médecine nucléaire [SFMN]), ou l'association de plusieurs d'entre elles (on prendra le seul exemple du Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale).

Ainsi, le choix du bon examen et de la bonne procédure de réalisation est fonction de ce qui est recherché. Par exemple, pour détecter un pneumopéritoine secondaire à la perforation d'un ulcère, il n'est pas raisonnable aujourd'hui de prescrire et de réaliser chez un adulte un cliché radiographique d'abdomen sans préparation dont on sait qu'il est très largement inférieur à la tomodensitométrie (TDM) qui permettra de visualiser un pneumopéritoine de petite abondance (voir chapitre 27). Il est vraisemblable que les applications de l'intelligence artificielle viendront optimiser les indications des examens d'imagerie médicale.

Toujours dans le cadre des erreurs procédurales – et il s'agit là de la responsabilité du médecin spécialiste d'imagerie –, il faut adapter la technique d'imagerie à la question clinique posée. Par exemple, si l'objectif est de chercher un pneumopéritoine, on peut parfaitement réaliser une TDM sans injection de produit de contraste. Au contraire, si l'on cherche une lésion d'un organe plein, il est généralement utile d'injecter un produit de contraste par voie veineuse pour sensibiliser la recherche des anomalies.

Erreurs de détection

On considère ici comme erreur de détection, ou erreur de perception, une anomalie non détectée alors qu'elle était présente, mais non vue par l'observateur. L'erreur de détection est effectivement différente de l'erreur procédurale. Il s'agit donc ici d'une erreur visuelle, c'est-à-dire de la non-détection d'une anomalie visible a posteriori, erreur visuelle soumise aux lois de la vision humaine et de la perception. Ces erreurs doivent être évitées autant que possible, mais elles peuvent toucher même les médecins les plus expérimentés. Elles dépendent en partie du niveau de compétence et de la formation du médecin spécialiste d'imagerie, mais également de facteurs conjoncturels, comme le manque d'informations cliniques pertinentes, des conditions de travail mal adaptées et du degré de fatigue ou de stress de l'observateur.

Cependant, même dans les meilleures conditions, ces erreurs de détection sont inévitables de façon sporadique. Dans ce domaine encore, les applications de l'intelligence artificielle viendront vraisemblablement optimiser la détection des anomalies.

Erreurs d'interprétation

Il s'agit, dans ce cas, de l'interprétation inadéquate d'une anomalie supposée qui a été détectée. Elle peut entraîner un diagnostic faussement positif, quand par exemple une variante anatomique de la normale est considérée à tort comme une anomalie ou, a contrario, une interprétation faussement négative si une véritable anomalie, qui nécessiterait une prise en charge spécifique, est considérée comme une variante de la normale.

L'analyse rétrospective de larges séries d'erreurs en imagerie médicale a montré que les erreurs de détection sont beaucoup plus fréquentes que les erreurs d'interprétation ou cognitives avec un rapport d'environ 5 pour 1. Il est là encore possible que les applications de l'intelligence artificielle viennent optimiser l'interprétation des images. C'est probablement dans ce domaine de l'interprétation que l'influence de l'intelligence artificielle sera la moins rapide à s'installer.

Erreurs de communication

On peut classer ici l'ensemble des erreurs qui découlent d'une mauvaise communication entre le médecin spécialiste d'imagerie qui a interprété l'examen et le médecin demandeur. Il peut s'agir d'une absence physique d'information. C'est, par exemple, dans le cadre de la découverte d'une anomalie potentiellement grave mais non attendue, du non-respect du devoir d'information du médecin spécialiste d'imagerie au médecin demandeur. Par exemple, la découverte inattendue d'une embolie pulmonaire observée à l'occasion d'une TDM réalisée pour une autre raison implique, de la part du radiologue, l'obligation de s'assurer que l'information va directement et rapidement être communiquée au médecin demandeur. Plus généralement, les erreurs de communication peuvent découler de malentendus quant à la lecture d'un compte-rendu qui, par exemple, pourrait être jugé rassurant par le médecin demandeur, alors qu'il était simplement mal énoncé par le médecin spécialiste d'imagerie. Nous prendrons le seul exemple de l'interprétation du terme « compatible » qui peut être très différente (soit plutôt négatif, soit plutôt positif) selon les interlocuteurs.

Solutions d'amélioration

- La double lecture : interprétation systématique des examens par deux médecins de manière indépendante. Cette approche est appliquée dans le cadre des mammographies réalisées pour le dépistage du cancer du sein, afin de diminuer le risque d'interprétation faussement négative (voir chapitre 29). En revanche, cette double lecture expose au danger d'augmenter le risque d'interprétation faussement positive.

- La recherche d'un avis d'expert peut se faire dans le cadre d'un exercice en groupe, mais également aujourd'hui assez simplement dans le cadre des activités de télé-expertise propres à la téléradiologie qui fait appel au concours d'un spécialiste à distance consulté grâce aux techniques modernes de diffusion et de communication des informations.

- L'intervention des techniques d'intelligence artificielle va probablement améliorer les performances pour ce qui est de la juste indication des examens d'imagerie, de la détection des anomalies radiologiques et possiblement pour l'interprétation des images.

- Comme dans l'ensemble des exercices humains, il a été montré qu'une des techniques les plus efficaces pour réduire le risque d'erreur médicale était d'effectuer une analyse rétrospective des erreurs effectuées, afin de comprendre leurs mécanismes de survenue et de mettre en place des mesures de prévention pour éviter leur récidive.

|

Chapitre suivant |

|

Retour au sommaire |

Les fondamentaux - Chapitre 11 - Perception de l'image

J.-Y. Devaux , D. Galanaud et F. Brunotte

Plan du chapitre

- Introduction

- Étapes de la perception visuelle

- Particularités normales de la vision susceptibles d'interférer avec la perception des images

- Limitations de perception visuelle liées au vieillissement physiologique ou à des maladies de l'observateur

- Conséquences pour l'analyse des images

- Conclusion

Introduction

La perception visuelle est « le processus d'accès à la connaissance des objets et événements de l'environnement par l'extraction de l'information de la lumière émise ou réfléchie » [1]. La perception est donc une activité cognitive qui se distingue des phénomènes purement optiques. La présentation des images est susceptible d'en modifier la perception. La perception, combinée avec un choix judicieux de l'examen et avec la manière dont celui-ci est visualisé, permet d'arriver à un diagnostic d'imagerie. De nombreux écueils sont à identifier, liés à la manière dont le cerveau humain traite l'information visuelle.

Une image correspond à la localisation dans l'espace d'un signal physique. Les images examinées par le médecin sont soit constituées par de la lumière visible réfléchie (examen direct de la peau, endoscopie), soit transmises par l'élément biologique (microscopie), soit créées sur un écran vidéo, une image papier ou un film transparent. L'imagerie médicale décrite dans cet ouvrage correspond à la transformation en image visible des interactions d'un rayonnement avec un détecteur, rayons X et gamma en radiologie et médecine nucléaire respectivement, ondes radiofréquences en résonance magnétique et ondes ultrasonores en échographie. In fine, une image médicale est donc toujours transmise à l'observateur en lumière visible, condition pour qu'elle puisse constituer une image rétinienne, transmise au cerveau puis analysée et confrontée aux connaissances acquises par le médecin.

L'ordinateur est présent dans pratiquement tous les examens d'imagerie, à la fois pour le pilotage des acquisitions et leur visualisation sur les différents supports cités précédemment. Initialement analogiques, les images médicales sont donc désormais numérisées. Leur mode de présentation doit favoriser la capacité de l'œil humain à analyser ce qu'il perçoit. Les différentes modalités d'imagerie génèrent un volume croissant de données, représentant une information de plus en plus complexe, véritable défi cognitif pour le médecin chargé de l'analyse et de l'interprétation. La réalisation et l'interprétation correctes d'un examen vont nécessiter une série de décisions, conscientes et inconscientes, de la part du médecin imageur, qui vont interférer avec l'interprétation et le diagnostic final.

Les images soumises à l'interprétation médicale sont bidimensionnelles et représentent habituellement une matrice rectangulaire de pixels (voir chapitre 2).

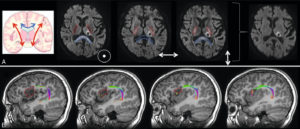

Étapes de la perception visuelle

Les photons de lumière visible traversent les milieux transparents de l'œil dont le cristallin, responsable de l'accommodation, avant de former l'image rétinienne. Le spectre du rayonnement électromagnétique perceptible est très limité (au maximum de 380 à 780 nm). Le signal issu de la rétine, qui comporte à la fois des cellules sensibles aux couleurs (cônes) ou uniquement à l'intensité lumineuse (bâtonnets), subit un premier traitement de l'information au sein même de la rétine (par exemple détection de contours, détection de mouvements, analyse des couleurs). Il transite par les nerfs optiques, le chiasma et les corps géniculés latéraux, puis atteint le cortex visuel primaire dans la région occipitale. L'information visuelle est ensuite traitée dans deux régions distinctes : le réseau ventral (lobe temporal), impliqué essentiellement dans la reconnaissance de l'objet, la sensibilité aux détails et la mémorisation à long terme ; le réseau dorsal (lobe pariétal) traitant la relation de l'objet au sujet, le mouvement et la mémorisation à court terme.

Un élément essentiel du traitement de l'information, comme nous le verrons à plusieurs reprises, est la confrontation aux connaissances acquises préalablement par l'observateur qui va sans cesse confronter ce qu'il voit à ce qu'il connaît.

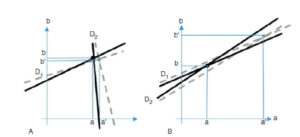

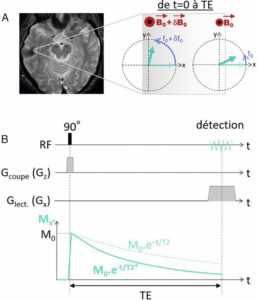

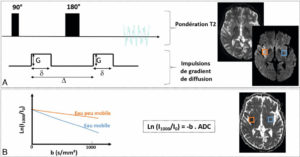

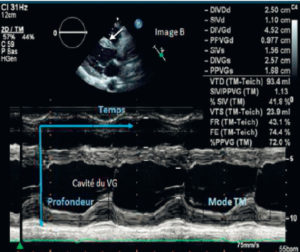

Perception du contraste et des couleurs

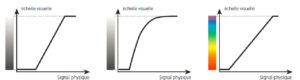

Les images issues des capteurs médicaux sont généralement représentées en nuances de gris. Leur représentation sur écran se fait le plus souvent sur 8 bits, soit 256 nuances de gris. Or, l'œil humain n'est capable de discerner en moyenne que 20 à 30 niveaux de gris différents et la discrimination des nuances est d'autant plus élevée qu'elles ne sont ni très sombres, ni très claires. Même l'examen d'imagerie le plus simple (une radiographie de thorax par exemple) dépasse largement nos capacités de perception et il faut développer des stratégies pour rendre visible de manière optimale le contraste des images. Il existe une transformation entre le signal mesuré (valeur numérique stockée dans un pixel) et sa représentation sur l'écran (figure 11.1). Cette représentation est généralement une fonction affine avec un minimum correspondant au noir et un maximum correspondant au blanc. Mais elle peut aussi être une fonction courbe plus complexe ou conduire à un affichage en échelle de couleurs.

Passage du signal physique mesuré à une échelle visuelle affichée.

Dessin : Emmanuel Durand.

L'échelle de Hounsfield, utilisée pour la TDM, fait correspondre des valeurs allant de − 1000 UH (unités Hounsfield) à + 1000 UH à des niveaux de gris. On règle ainsi la largeur et la position de la fenêtre ou, ce qui revient au même, le minimum (correspondant au noir) et le maximum (au blanc) (figure 11.2).

Fenêtrage en TDM.

Dessin : Emmanuel Durand.

On obtient ainsi différentes « fenêtres » pour sélectionner les tissus explorés, voire accentuer leurs contrastes. De base, trois fenêtres sont utilisées : celle des « os », des « poumons » et des « tissus mous » (foie, cerveau, disques intervertébraux, etc.).

La plupart des autres modalités d'imagerie sont correctement présentées en 256 niveaux de gris, mais certains traitements d'image, en particulier ceux de l'imagerie fonctionnelle (IRM fonctionnelle, scintigraphie), les représentations volumiques et les associations bimodalités font appel à des échelles de couleurs.

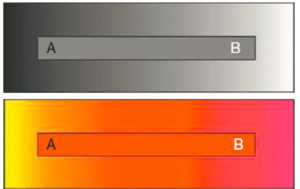

Un des intérêts de la représentation colorée est qu'une couleur est identifiable de manière absolue avec une certaine précision (on distingue un jaune d'un rouge), alors que les niveaux de gris ne sont pas identifiables de manière absolue (figure 11.3). Les échelles colorées sont donc plus adaptées à la quantification alors que les échelles en niveaux de gris sont plus adaptées à une interprétation plus qualitative.

La partie A de la barre grise médiane semble plus claire que la partie B alors que le niveau de gris est le même tout le long de cette barre.

Il n'est donc pas possible d'identifier correctement un niveau de gris de manière absolue. On n'a pas la même impression avec les couleurs (le rouge est correctement identifié).

La représentation des couleurs peut se faire par synthèse « additive » (ajout de lumières de différentes longueurs d'onde) ; c'est le cas pour les moniteurs qui génèrent les couleurs au moyen de trois primaires (rouge, vert, bleu [RVB], RGB en anglais), correspondant grossièrement aux trois types de cônes de la rétine. Générant pourtant 16 millions de couleurs différentes, alors que l'œil humain n'en distinguerait, en moyenne, que quelques dizaines de milliers, les écrans de visualisation ne pourront jamais représenter toutes nos capacités de différenciation de nuances colorées, en particulier dans les verts ou les pourpres.

Lors d'une impression sur papier, il s'agit au contraire de synthèse soustractive : les encres ou la peinture absorbent certaines longueurs d'onde, qu'elles « soustraient » ainsi d'une lumière blanche polychromatique ; c'est la synthèse cyan, magenta, jaune (CMJ) (ou CMY en anglais). La représentation colorée est donc différente selon que le support est un écran ou un document imprimé, avec une difficulté de calibration pour représenter correctement les couleurs.

Résolution spatiale

La résolution des différentes modalités d'imagerie n'est pas identique (voir chapitre 2). Nettement inférieures au millimètre, les images radiographiques sont, en pratique, les plus résolues. Les images d'IRM et d'échographie sont de l'ordre du millimètre alors que les images de TEP et surtout celles de scintigraphie sont peu inférieures au demi-centimètre.

La résolution de l'image visualisée dépend de la taille du pixel. Devenus de grande dimension, les écrans actuels des services d'imagerie sont toujours très résolutifs. La résolution de l'écran peut être inutilement élevée si elle excède notablement la résolution physique de la technique. Mais elle peut être aussi trop faible et diminuer artificiellement les performances du système d'imagerie.

La résolution de l'œil humain habituellement appelée acuité visuelle est d'une minute d'angle (c'est-à-dire un soixantième de degré) pour un œil normal (acuité de 10/10) et correspond à la distance sur la rétine entre deux cônes adjacents.

Il faut donc s'assurer que l'angle sous lequel deux points à distinguer sur l'écran sont vus n'est pas inférieur à un angle d'une minute.

Particularités normales de la vision susceptibles d'interférer avec la perception des images

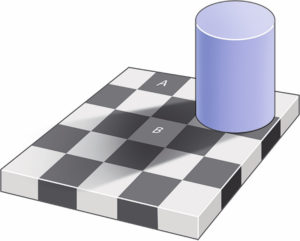

Contraste simultané